Railsの「関連付け(アソシエーション: association)」は、2つのActive Recordモデル同士のつながりを指します。モデルとモデルの間で関連付けを行なう理由はおわかりでしょうか。関連付けを行うことで、自分のコードの共通操作がシンプルになって扱いやすくなります。

簡単なRailsアプリケーションを例にとって説明しましょう。このアプリケーションにはAuthor(著者)モデルとBook(書籍)モデルがあります。一人の著者は、複数の書籍を持っています。

関連付けを設定していない状態では、モデルの宣言は以下のようになります。

class Author < ApplicationRecord

end

class Book < ApplicationRecord

end

ここで、既存の著者が新しい書籍を1件追加したくなったとします。この場合、以下のようなコードを実行する必要があるでしょう。

@book = Book.create(published_at: Time.now, author_id: @author.id)

今度は著者を1人削除する場合を考えてみましょう。著者を削除するときは、その著者の書籍もすべて削除されるようにしておきます。

@books = Book.where(author_id: @author.id)

@books.each do |book|

book.destroy

end

@author.destroy

Active Recordの関連付け機能を使うと、2つのモデルの間につながりがあることを明示的にRailsに対して宣言でき、それによってモデルの操作を一貫させることができます。著者と書籍を設定するコードを次のように書き直せます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, dependent: :destroy

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

上のように関連付けを追加したことで、特定の著者の新しい書籍を1冊追加する作業が以下のように1行で書けるようになりました。

@book = @author.books.create(published_at: Time.now)

著者と、その著者の書籍をまとめて削除する作業はずっと簡単です。

その他の関連付け方法については、次のセクションをお読みください。その後で、関連付けに関するさまざまなヒントや活用方法、Railsの関連付けメソッドとオプションの完全な参考情報も紹介します。

Railsでは6種類の関連付けをサポートしています。それぞれの関連付けは、特定の用途に特化しています。

以下は、Railsでサポートされている全種類の関連付けのリストです。リストはAPIドキュメントにリンクされているので、詳しい情報や利用方法、メソッドパラメータなどはリンク先を参照してください。

関連付けは、一種のマクロ的な呼び出しとして実装されており、これによってモデル間の関連付けを宣言的に追加できます。たとえば、あるモデルが他のモデルに従属している(belongs_to)と宣言すると、2つのモデルのそれぞれのインスタンス間で「主キー - 外部キー」情報を保持しておくようにRailsに指示します。同時に、いくつかの便利なメソッドもそのモデルに追加されます。

本ガイドではこの後、それぞれの関連付けの宣言方法と利用方法について詳しく解説します。その前に、それぞれの関連付けが適切となる状況について簡単にご紹介します。

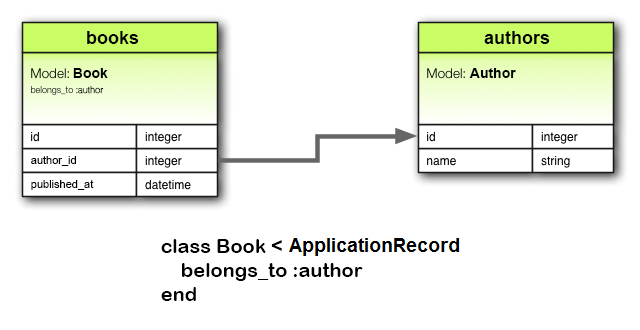

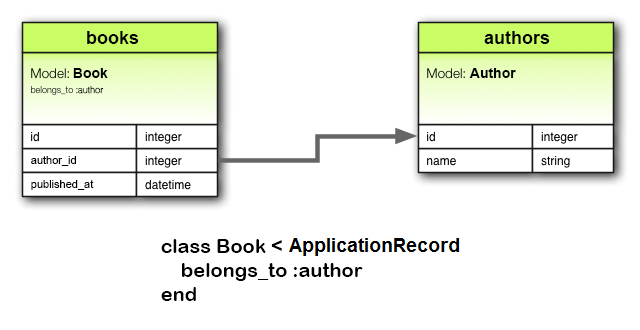

あるモデルでbelongs_to関連付けを行なうと、宣言を行ったモデルの各インスタンスは、他方のモデルのインスタンスに文字どおり「従属(belongs to)」します。たとえば、Railsアプリケーションに著者(Author)と書籍(Book)情報が含まれており、書籍1冊につき正確に1人の著者を割り当てたいのであれば、Bookモデルで以下のように宣言します。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

belongs_to関連付けで指定するモデル名は必ず「単数形」にしなければなりません。上記の例で、Bookモデルのauthor関連付けを複数形(authors)にしてからBook.create(authors: @author)でインスタンスを作成しようとすると、uninitialized constant Book::Authorsエラーが発生します。Railsは、関連付けの名前から自動的にモデルのクラス名を推測します。従って、関連付け名が誤って複数形になってしまっていると、そこから推測されるクラス名も誤った形の複数形になってしまいます。

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateBooks < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :authors do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :books do |t|

t.belongs_to :author

t.datetime :published_at

t.timestamps

end

end

end

belongs_toを単独で利用すると、一方向のみの「1対1」つながりが生成されます。つまり上の例で言うと、「個別の書籍はその著者を知っている」状態になりますが、「著者は自分の書籍について知らない」状態になります。

双方向関連付けをセットアップするには、belongs_to関連付けを使うときに相手側のモデル(ここではAuthorモデル)にhas_oneまたはhas_many関連付けを指定します。

optionalがtrueに設定されている場合、belongs_toでは「参照の一貫性」が担保されません。そのため、ユースケースによっては以下のように参照カラムでデータベースレベルの外部キー制約(foreign_key: true)を追加する必要があります。

create_table :books do |t|

t.belongs_to :author, foreign_key: true

# ...

end

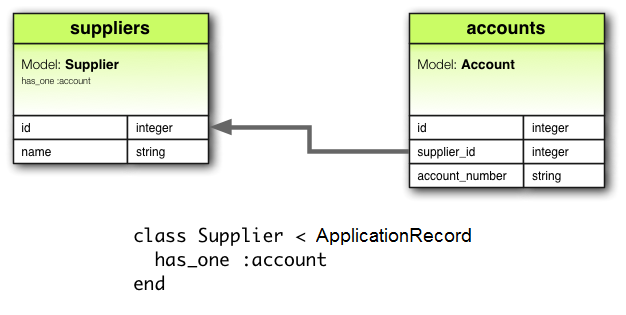

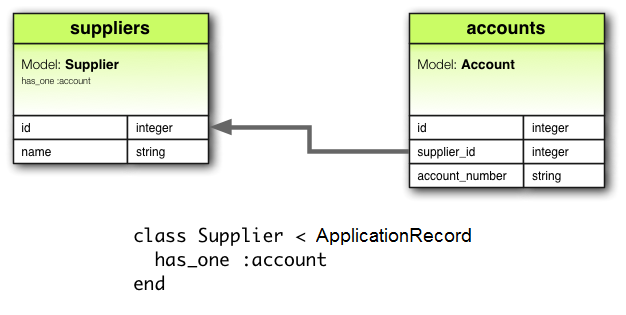

has_one関連付けは、相手側の1つのモデルがこのモデルへの参照を持っていることを示します。相手側のモデルは、この関連付けを経由してフェッチできます。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

belongs_toとの主な違いは、リンクカラムsupplier_idが相手側のテーブルにあることです。

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateSuppliers < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :suppliers do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :accounts do |t|

t.belongs_to :supplier

t.string :account_number

t.timestamps

end

end

end

ユースケースによっては、accountsテーブルとの関連付けのために、supplierカラムにuniqueインデックスか外部キー制約を追加する必要が生じることもあります。その場合、カラムの定義は次のようになるでしょう。

create_table :accounts do |t|

t.belongs_to :supplier, index: { unique: true }, foreign_key: true

# ...

end

このリレーションは、相手側のモデルでbelongs_to関連付けも設定することで双方向関連付けになります。

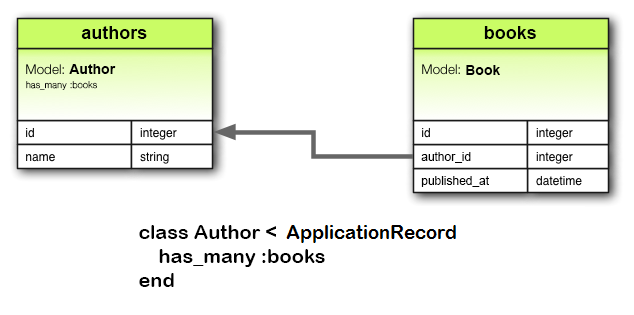

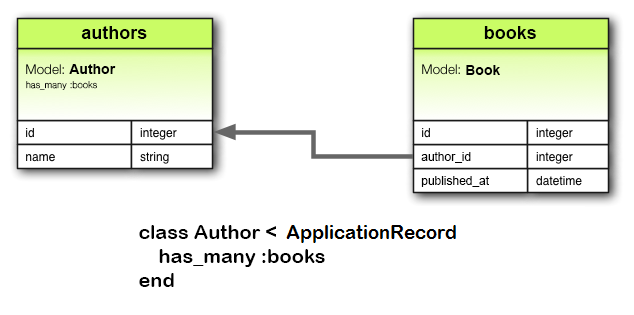

has_many関連付けは、has_oneと似ていますが、相手のモデルとの「1対多」のつながりを表す点が異なります。has_many関連付けは、多くの場合belongs_toの反対側で使われます。

has_many関連付けは、そのモデルの各インスタンスが、相手のモデルのインスタンスを0個以上持っていることを示します。たとえば、さまざまな著者や書籍を含むアプリケーションでは、Author(著者)モデルを以下のように宣言できます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

has_many関連付けを宣言する場合、相手のモデル名は「複数形」で指定する必要があります。

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateAuthors < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :authors do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :books do |t|

t.belongs_to :author

t.datetime :published_at

t.timestamps

end

end

end

ユースケースにもよりますが、通常はこのbooksテーブルのauthorカラムに「一意でない」インデックスを追加し、オプションで外部キー制約を作成するのがよいでしょう。

create_table :books do |t|

t.belongs_to :author, index: true, foreign_key: true

# ...

end

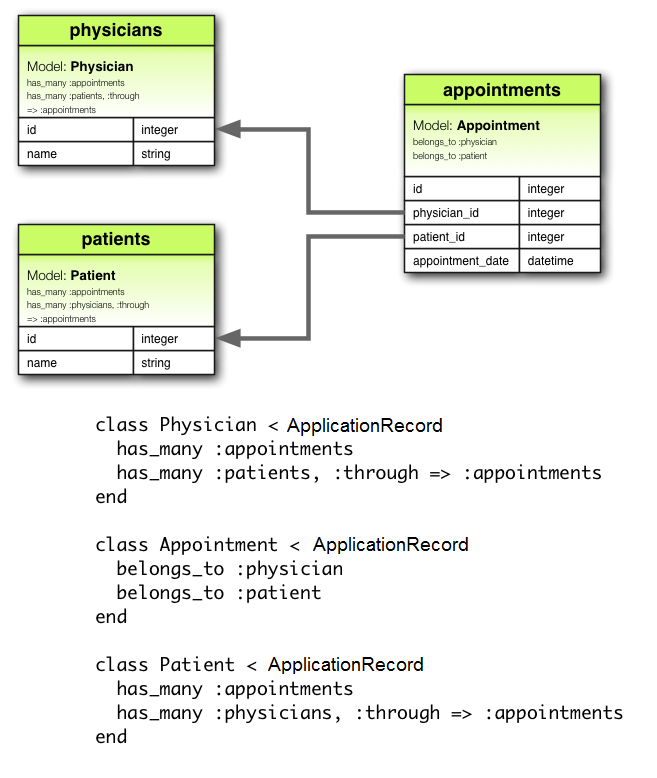

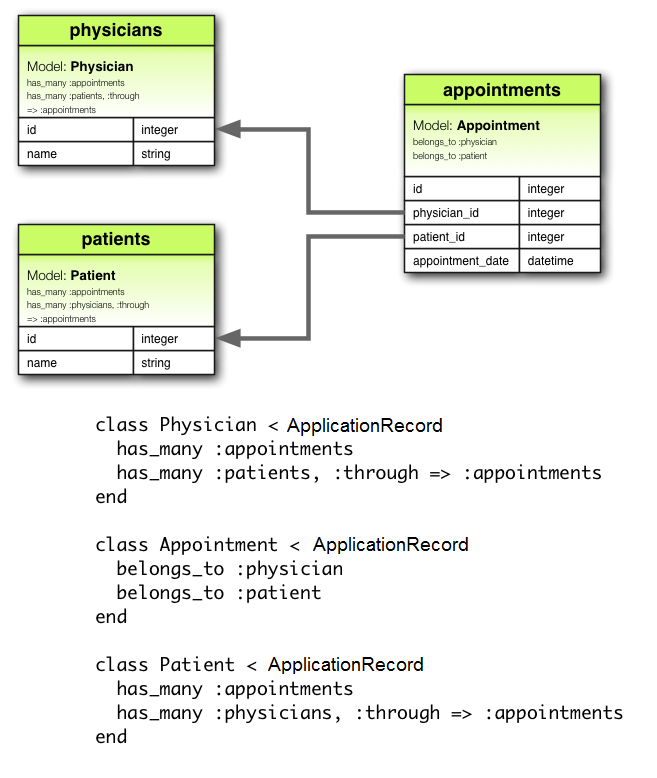

has_many :through関連付けは、他方のモデルと「多対多」のつながりを設定する場合によく使われます。

この関連付けでは、2つのモデルの間に「第3のモデル」(joinモデル)が介在し、それを経由(through)して相手のモデルの「0個以上」のインスタンスとマッチします。たとえば、患者(patients)が医師(physicians)との診察予約(appointments)を取る医療業務を考えてみます。この場合、関連付けの宣言は次のような感じになるでしょう。

class Physician < ApplicationRecord

has_many :appointments

has_many :patients, through: :appointments

end

class Appointment < ApplicationRecord

belongs_to :physician

belongs_to :patient

end

class Patient < ApplicationRecord

has_many :appointments

has_many :physicians, through: :appointments

end

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateAppointments < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :physicians do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :patients do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :appointments do |t|

t.belongs_to :physician

t.belongs_to :patient

t.datetime :appointment_date

t.timestamps

end

end

end

joinモデルのコレクションは、has_many関連付けメソッド経由で管理できます。たとえば、以下のような割り当てを実行したとします。

physician.patients = patients

このとき、新たに関連付けられたオブジェクトについて、新しいjoinモデルが自動的に作成されます。以前あった行がなくなった場合は、その行はjoinモデルから自動的に削除され、joinモデルに含まれなくなります。

joinモデルでは、以前あった行がなくなった場合の自動削除は即座に行われます。しかも、そのときにdestroyコールバックが発生しないので注意が必要です。

has_many :through関連付けは、ネストしたhas_many関連付けを介して「ショートカット」を設定する場合にも便利です。たとえば、1つのドキュメントに多くの節(section)があり、1つの節の下に多くの段落(paragraph)がある状態で、節をスキップしてドキュメントにあるすべての段落のシンプルなコレクションが欲しいとします。その場合、以下の方法で設定できます。

class Document < ApplicationRecord

has_many :sections

has_many :paragraphs, through: :sections

end

class Section < ApplicationRecord

belongs_to :document

has_many :paragraphs

end

class Paragraph < ApplicationRecord

belongs_to :section

end

through: :sectionsを指定することにより、Railsは以下の文を理解できるようになります。

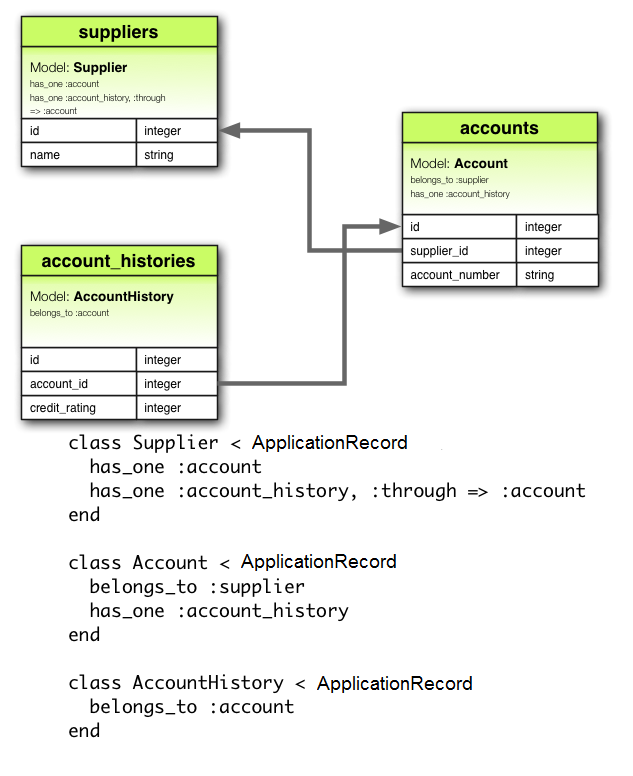

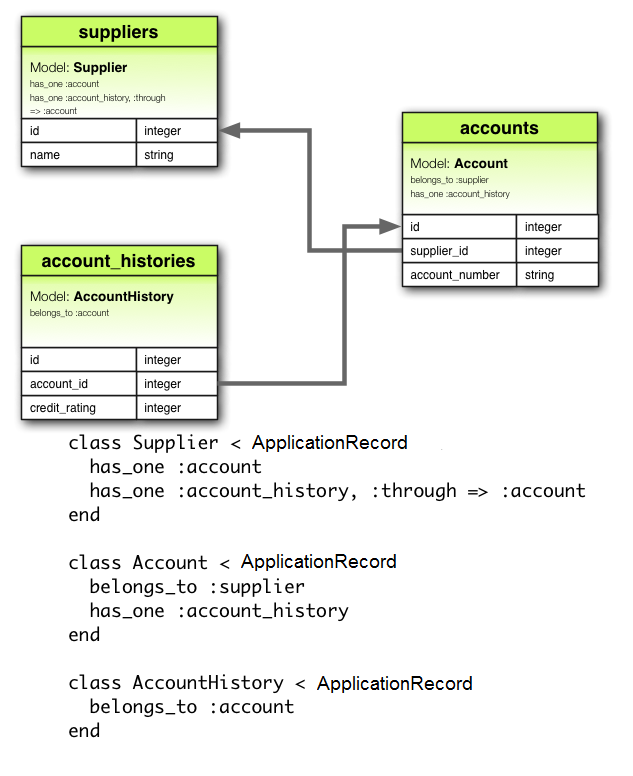

has_one :through関連付けは、他方のモデルに対して「1対1」のつながりを設定します。この関連付けは、2つのモデルの間に「第3のモデル」(joinモデル)が介在し、それを経由(through)して相手モデルの1個のインスタンスとマッチします。たとえば、個別の供給者(supplier)が1個のアカウント(account)を持ち、さらに1個のアカウントが1個のアカウント履歴に関連付けられる場合、Supplierモデルは以下のような感じになります。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

has_one :account_history, through: :account

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

has_one :account_history

end

class AccountHistory < ApplicationRecord

belongs_to :account

end

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateAccountHistories < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :suppliers do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :accounts do |t|

t.belongs_to :supplier

t.string :account_number

t.timestamps

end

create_table :account_histories do |t|

t.belongs_to :account

t.integer :credit_rating

t.timestamps

end

end

end

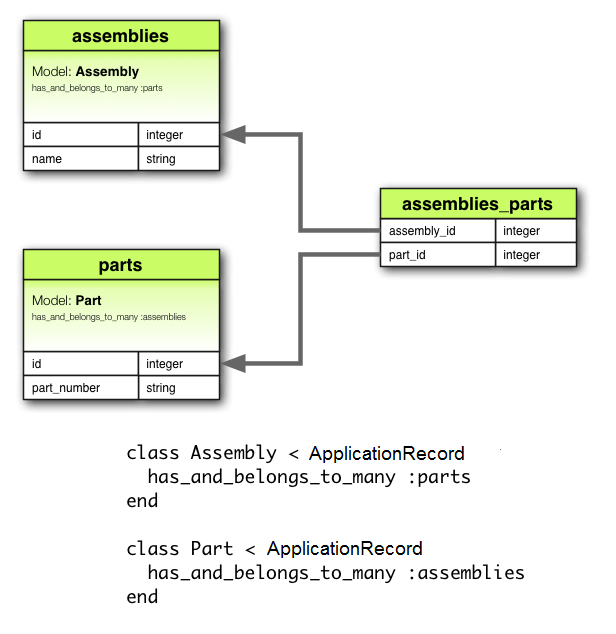

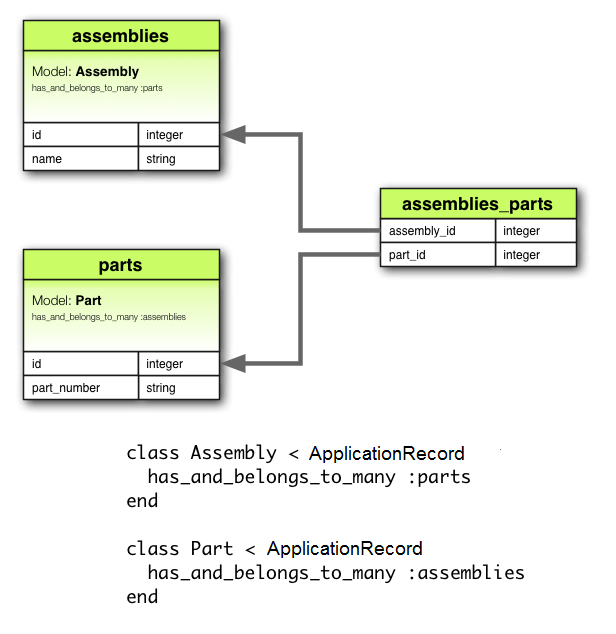

has_and_belongs_to_many関連付けは、他方のモデルと「多対多」のつながりを作成しますが、through:を指定した場合と異なり、第3のモデル(joinモデル)が介在しません(訳注: 後述するようにjoin用のテーブルは必要です)。たとえば、アプリケーションにさまざまな完成品(assemblies)と部品(parts)があり、完成品ごとに多数の部品が対応し、逆に1個の部品も多くの完成品に対応するのであれば、モデルの宣言は以下のようになります。

class Assembly < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :parts

end

class Part < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies

end

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateAssembliesAndParts < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :assemblies do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :parts do |t|

t.string :part_number

t.timestamps

end

create_table :assemblies_parts, id: false do |t|

t.belongs_to :assembly

t.belongs_to :part

end

end

end

2つのモデルの間に1対1のリレーションシップを設定したいのであれば、一方のモデルにbelongs_toを追加し、他方のモデルにhas_oneを追加する必要があります。どちらの関連付けをどちらのモデルに置けばよいのでしょうか。

区別の決め手となるのは外部キー(foreign key)をどちらに置くかです(外部キーは、belongs_to関連付けを追加したモデルのテーブルに追加されます)が、もう少しデータの実際の意味についても考えてみる必要があります。has_oneというリレーションシップは、主語となるものが目的語となるものを「所有する」ことを表します。「1人の供給者がアカウントを1つ所有する」と考える方が、「1つのアカウントが1人の供給者を所有する」と考えるよりも自然です。つまり、この場合の正しいリレーションシップは以下のようになります。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

end

上の関連付けに対応するマイグレーションは以下のような感じになります。

class CreateSuppliers < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :suppliers do |t|

t.string :name

t.timestamps

end

create_table :accounts do |t|

t.bigint :supplier_id

t.string :account_number

t.timestamps

end

add_index :accounts, :supplier_id

end

end

マイグレーションでt.bigint :supplier_idのように「小文字のモデル名_id」と書くと、外部キーを明示的に指定できます。現在のバージョンのRailsでは、同じことをt.references :supplierという方法で記述できます。こちらの方が実装の詳細を抽象化して隠蔽できます。

Railsでは、モデル間の多対多リレーションシップを宣言するのに2とおりの方法が利用できます。簡単なのはhas_and_belongs_to_manyを使う方法です。この方法では関連付けを直接指定できます。

class Assembly < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :parts

end

class Part < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies

end

多対多リレーションシップを宣言するもう1つの方法はhas_many :throughです。こちらの場合は、joinモデルを経由する間接的な関連付けが使われます。

class Assembly < ApplicationRecord

has_many :manifests

has_many :parts, through: :manifests

end

class Manifest < ApplicationRecord

belongs_to :assembly

belongs_to :part

end

class Part < ApplicationRecord

has_many :manifests

has_many :assemblies, through: :manifests

end

どちらを使うかを決める最もシンプルな経験則は次のとおりです。

リレーションシップモデル自体を独立したエンティティとして扱いたい場合は、中間にjoinモデルを使うhas_many :throughリレーションシップを設定します。

リレーションシップモデルで何か特別なことをする必要がまったくない場合は、joinモデルの不要なhas_and_belongs_to_manyリレーションシップを使う方がよりシンプルです(ただし、こちらの場合はjoinモデルが不要な代わりに、専用のjoinテーブルを別途データベースに作成しておく必要があることをお忘れなく)。

joinモデルでバリデーション、コールバック、追加の属性が必要な場合は、has_many :throughをお使いください。

has_and_belongs_to_manyリレーションシップは、id: falseを介して「主キーを含まない」joinテーブルを作成することを示唆していますが、has_many :throughリレーションシップでは、joinテーブルに複合主キーを含めることを検討してください。

たとえば上の例では create_table :manifests, primary_key: [:assembly_id, :part_id]を使うことが推奨されます。

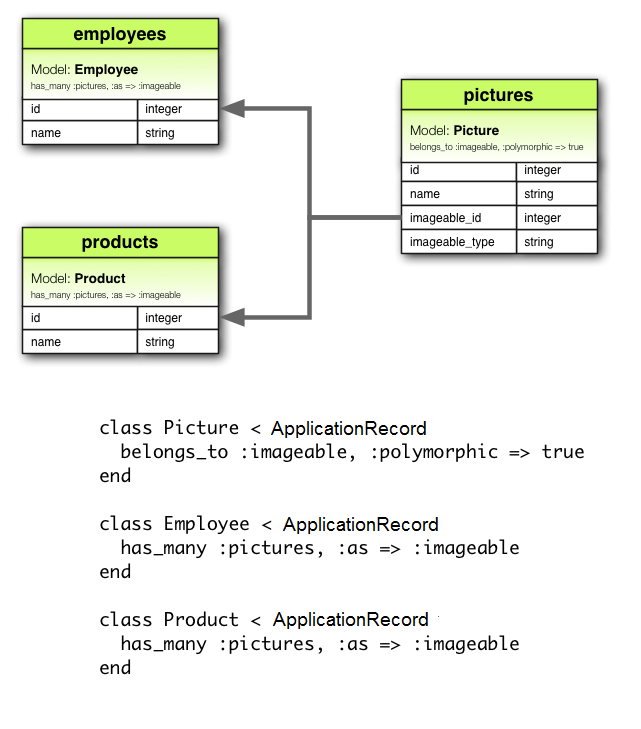

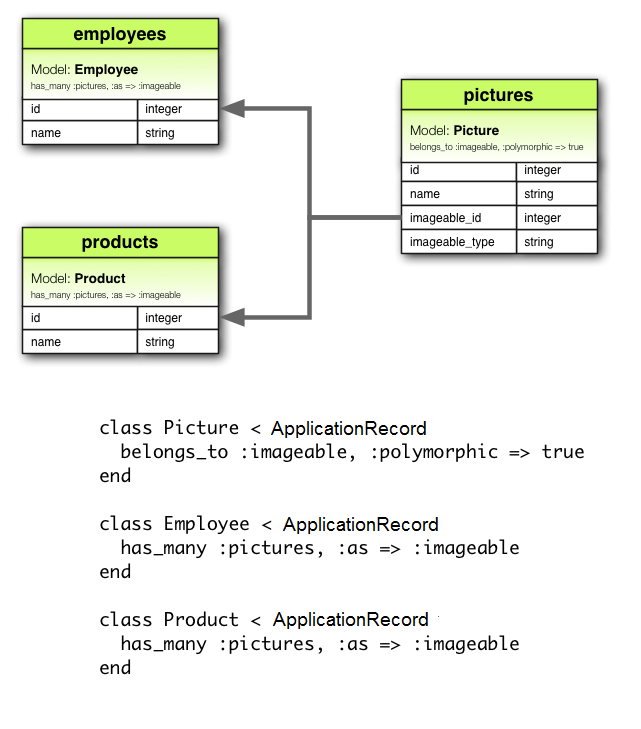

ポリモーフィック関連付け(polymorphic association)は、関連付けのやや高度な応用です。ポリモーフィック関連付けを使うと、ある1つのモデルが他の複数のモデルに属していることを、1つの関連付けだけで表現できます。たとえば、写真(picture)モデルがあり、このモデルを従業員(employee)モデルと製品(product)モデルの両方に従属させたいとします。この場合は以下のように宣言します。

class Picture < ApplicationRecord

belongs_to :imageable, polymorphic: true

end

class Employee < ApplicationRecord

has_many :pictures, as: :imageable

end

class Product < ApplicationRecord

has_many :pictures, as: :imageable

end

ポリモーフィックなbelongs_toは、他のあらゆるモデルから利用可能なインターフェイスを設定する宣言と考えてもよいでしょう。@employee.picturesとすると、写真のコレクションをEmployeeモデルの1個のインスタンスから取得できます。

同様に、@product.picturesとすれば、写真のコレクションをProductモデルの1個のインスタンスから取得できます。

Pictureモデルのインスタンスがあれば、@picture.imageableとすることでその親を取得できます。これを可能にするには、ポリモーフィックなインターフェイスを宣言するモデルで、外部キーのカラムと型のカラムを両方とも宣言しておく必要があります。

class CreatePictures < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :pictures do |t|

t.string :name

t.bigint :imageable_id

t.string :imageable_type

t.timestamps

end

add_index :pictures, [:imageable_type, :imageable_id]

end

end

t.referencesという書式を使うと、同じことをもっとシンプルに書けます。

class CreatePictures < ActiveRecord::Migration[5.2]

def change

create_table :pictures do |t|

t.string :name

t.references :imageable, polymorphic: true

t.timestamps

end

end

end

Railsは多くの場合、追加情報を必要とせずに、複合主キーをモデル間の関連付けで「主キー〜外部キー」情報を推論できます。以下の例をご覧ください。

class Order < ApplicationRecord

self.primary_key = [:shop_id, :id]

has_many :books

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :order

end

ここでRailsは、1件のorder(注文)とそのbooks(本)の関連付けの主キーに:idカラムが使われると仮定します。これは、通常のhas_many関連付けやbelongs_to関連付けと同様です。Railsは、booksテーブル上の外部キーカラムが:order_idであると推測します。

ある本の注文に、以下のようにアクセスするとします。

order = Order.create!(id: [1, 2], status: "pending")

book = order.books.create!(title: "A Cool Book")

book.reload.order

この場合、以下のSQLを生成してorderにアクセスします。

SELECT * FROM orders WHERE id = 2

これが期待通りに動作するのは、このモデルの複合主キーに:idカラムが含まれており、かつ:idカラムがすべてのレコードで一意である場合だけです。関連付けで完全な複合主キーを使うには、その関連付けでquery_constraintsオプションを設定してください。このオプションは、関連付けられるレコードをクエリするときに複合外部キーを指定します。例:

class Author < ApplicationRecord

self.primary_key = [:first_name, :last_name]

has_many :books, query_constraints: [:first_name, :last_name]

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, query_constraints: [:author_first_name, :author_last_name]

end

以下のように、ある本のauthor(著者)にアクセスするとします。

author = Author.create!(first_name: "Jane", last_name: "Doe")

book = author.books.create!(title: "A Cool Book")

book.reload.author

この場合、以下のようにSQLクエリで:first_nameと:last_nameが使われます。

SELECT * FROM authors WHERE first_name = 'Jane' AND last_name = 'Doe'

データモデルを設計していると、モデルを自分自身に関連付ける必要が生じることがあります。たとえば、全従業員(employees)を1つのデータベースモデルに格納しておきたいが、マネージャー(manager)と部下(subordinates)のリレーションシップも追えるようにしておきたい場合が考えられます。この状況は、以下のように自己結合(self-joining)関連付けでモデル化できます。

class Employee < ApplicationRecord

has_many :subordinates, class_name: "Employee",

foreign_key: "manager_id"

belongs_to :manager, class_name: "Employee", optional: true

end

上のように宣言しておくと、@employee.subordinatesと@employee.managerを取り出せるようになります。

マイグレーションおよびスキーマでは、モデル自身にreferencesカラムを追加します。

class CreateEmployees < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :employees do |t|

t.references :manager, foreign_key: { to_table: :employees }

t.timestamps

end

end

end

RailsアプリケーションでActive Recordの関連付けを効果的に使うためには、以下について知っておく必要があります。

- キャッシュ制御

- 名前衝突の回避

- スキーマの更新

- 関連付けのスコープ制御

- 双方向関連付け

関連付けのメソッドは、すべてキャッシュを中心に構築されています。最後に実行したクエリの結果はキャッシュに保持され、次回以降の操作で利用できます。このキャッシュは、以下のようにメソッド間でも共有される点にご注意ください。

# データベースからbooksを取得する

author.books.load

# booksのキャッシュコピーが使われる

author.books.size

# booksのキャッシュコピーが使われる

author.books.empty?

データがアプリケーションの他の部分によって更新されている可能性があるのでキャッシュを再読み込みしたい場合は、どうしたらよいでしょうか。その場合は、以下のように関連付けのメソッド呼び出しでreloadを呼び出せば、キャッシュが破棄されてデータが再読み込みされます。

# データベースからbooksを取得する

author.books.load

# booksのキャッシュコピーが使われる

author.books.size

# booksのキャッシュコピーが破棄され、その後データベースから再度読み込まれる

author.books.reload.empty?

関連付けにはどんな名前でも使えるとは限りません。関連付けを作成すると、モデルにその名前のメソッドが追加されます。従って、ActiveRecord::Baseのインスタンスで既に使われているような名前を関連付けに使うのは禁物です。そのような名前を関連付けに使うと、基底メソッドが上書きされて不具合が生じる可能性があります。attributesやconnectionは関連付けに使ってはならない名前の例です。

関連付けはきわめて便利ですが、残念ながら魔法ではありません。関連付けを使うからには、関連付けの設定に合わせてデータベースのスキーマを常に更新しておく責任が生じます。作成した関連付けにもよりますが、具体的には次の2つの作業が必要になります。

-

belongs_to関連付けを使う場合は、外部キーを作成する必要があります。

-

has_and_belongs_to_many関連付けを使う場合は、適切なjoinテーブルを作成する必要があります。

belongs_to関連付けを宣言したら、対応する外部キーを作成する必要があります。以下のモデルを例にとります。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

上の宣言は、以下のbooksテーブル上で対応する外部キーカラムと整合している必要があります。作成した直後のテーブルの場合、マイグレーションは次のような感じになります。

class CreateBooks < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :books do |t|

t.datetime :published_at

t.string :book_number

t.references :author

end

end

end

一方、既存のテーブルの場合、マイグレーションは次のような感じになります。

class AddAuthorToBooks < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

add_reference :books, :author

end

end

has_and_belongs_to_many関連付けを作成した場合は、それに対応するjoinテーブルを明示的に作成する必要があります。joinテーブルの名前が:join_tableオプションで明示的に指定されていない場合、Active Recordは2つのクラス名をABC順に結合して、joinテーブル名を作成します。たとえばAuthorモデルとBookモデルを結合する場合、'a'は辞書で'b'より先に出現するので "authors_books"というデフォルトのjoinテーブル名が使われます。

モデル名の優先順位はStringクラスの<=>演算子を用いて算出されます。つまり、2つの文字列の長さが異なり、短い方が長い方の途中まで完全に一致している場合は、長い方の文字列は短い方よりも優先順位が高くなるということです。たとえば、"paper_boxes" テーブルと "papers" テーブルがある場合、"paper_boxes" の方が長いので、これらのjoinテーブル名は "papers_paper_boxes" になりそうな気がします。しかし実際に生成されるjoinテーブル名は "paper_boxes_papers" になります(これは多くのエンコーディングでアンダースコア '_' の方が 's' よりも並び順が前になるためです)。

生成された名前がどのようなものであれ、適切なマイグレーションを実行してjoinテーブルを生成する必要があります。以下の関連付けを例にとって考えてみましょう。

class Assembly < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :parts

end

class Part < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies

end

この関連付けに対応するassemblies_partsテーブルをマイグレーションで作成する必要があります。作成するテーブルには主キーを設定しないでください。

class CreateAssembliesPartsJoinTable < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_table :assemblies_parts, id: false do |t|

t.bigint :assembly_id

t.bigint :part_id

end

add_index :assemblies_parts, :assembly_id

add_index :assemblies_parts, :part_id

end

end

このテーブルはモデルを表現していないので、create_tableにid: falseを渡します。こうしておかないとこの関連付けは正常に動作しません。モデルのIDが破損する、IDの競合で例外が発生するなど、has_and_belongs_to_many関連付けの動作が怪しい場合は、この設定を忘れていないかどうか再度確認してみてください。

以下のようにcreate_join_tableメソッドを使ってシンプルに書くことも可能です。

class CreateAssembliesPartsJoinTable < ActiveRecord::Migration[7.1]

def change

create_join_table :assemblies, :parts do |t|

t.index :assembly_id

t.index :part_id

end

end

end

デフォルトでは、関連付けによって探索されるのは、現在のモジュールのスコープ内にあるオブジェクトだけです。Active Recordモデルをモジュール内で宣言する場合は、この点に注意する必要があります。

module MyApplication

module Business

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

end

end

end

上のコードは正常に動作します。これは、SupplierクラスとAccountクラスが同じスコープ内で定義されているためです。

しかし下のコードは動作しません。SupplierクラスとAccountクラスが異なるスコープ内で定義されているためです。

module MyApplication

module Business

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

end

module Billing

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

end

end

end

あるモデルを、別の名前空間にあるモデルを関連付けるには、関連付けの宣言で以下のように完全なクラス名を指定する必要があります

module MyApplication

module Business

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account,

class_name: "MyApplication::Billing::Account"

end

end

module Billing

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier,

class_name: "MyApplication::Business::Supplier"

end

end

end

通常は、関連付けを双方向に機能させるために、2つのモデルの両方に関連付けを定義する必要があります。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

Active Recordは、これらの関連付けの設定から、2つのモデルが双方向の関連を共有していることを自動的に認識しようとします。以下に示すように、Active RecordはAuthorオブジェクトを1個だけ読み出すことで、アプリケーションの効率を高めるとともにデータの一貫性を維持します。

Active Recordでは、ほとんどの標準的な名前同士の関連付けについて自動識別をサポートしています。ただしActive Recordは、:throughや:foreign_keyオプションを含む双方向関連付けを自動認識しません。

また、関連付け自身でカスタムスコープが使われている場合も、config.active_record.automatic_scope_inversingをtrueに設定しない限り自動識別しません(新しいアプリケーションではデフォルトでconfig.active_record.automatic_scope_inversing = trueが設定されます)。

たとえば、次のようなモデルを宣言したケースを考えてみましょう。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :writer, class_name: 'Author', foreign_key: 'author_id'

end

この場合、:foreign_keyオプションのため、Active Recordは双方向関連付けを自動的に認識しなくなります。これによってアプリケーションで以下が発生する可能性があります。

-

同じデータに対して不要なクエリを実行する(この例ではN+1クエリが発生する)

irb> author = Author.first

irb> author.books.any? do |book|

irb> book.author.equal?(author) # authorクエリがbook 1件ごとに発生する

irb> end

=> false

-

データが一貫していないモデルの複数のコピーを参照する

irb> author = Author.first

irb> book = author.books.first

irb> author.name == book.author.name

=> true

irb> author.name = "Changed Name"

irb> author.name == book.author.name

=> false

-

関連付けの自動保存が失敗する

irb> author = Author.new

irb> book = author.books.new

irb> book.save!

irb> book.persisted?

=> true

irb> author.persisted?

=> false

-

presenceやabsenceバリデーションが失敗する

irb> author = Author.new

irb> book = author.books.new

irb> book.valid?

=> false

irb> book.errors.full_messages

=> ["Author must exist"]

Active Recordが提供している:inverse_ofオプションを使うと、双方向関連付けを明示的に宣言できます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, inverse_of: 'writer'

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :writer, class_name: 'Author', foreign_key: 'author_id'

end

has_many関連付けの宣言で:inverse_ofオプションを使うと、Active Recordが双方向関連付けを認識して、上述の最初の例のように動作するようになります。

本セクションでは、関連付けの種別ごとの詳細を解説します。関連付けの宣言によって追加されるメソッドやオプションについても説明します。

belongs_to関連付けは、データベースの観点では、このモデルのテーブルに別のテーブルへの参照を表すカラムが含まれていることを意味します。belongs_to関連付けは、状況に応じて1対1または1対多のリレーションを設定するのに利用できます。相手側クラスのテーブルが1対1のリレーションで参照を含んでいる場合は、has_oneを使うべきです。

belongs_to関連付けを宣言したクラスでは、以下の8つのメソッドが自動的に利用できるようになります。

associationassociation=(associate)build_association(attributes = {})create_association(attributes = {})create_association!(attributes = {})reload_associationreset_associationassociation_changed?association_previously_changed?

上のメソッド名のassociationの部分はプレースホルダなので、belongs_toの第1引数として渡されるものの名前で読み替えてください。

たとえば以下の宣言があるとします。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

このとき、Bookモデルのインスタンスで以下のメソッドが使えるようになります。

authorauthor=build_authorcreate_authorcreate_author!reload_authorreset_authorauthor_changed?author_previously_changed?

新しく作成したhas_one関連付けまたはbelongs_to関連付けを初期化するには、association.buildメソッドではなくbuild_で始まるメソッドを使う必要があります(association.buildはhas_many関連付けやhas_and_belongs_to_many関連付けで使われます)。関連付けを作成する場合も、create_で始まるメソッドをお使いください。

associationメソッドは、関連付けられたオブジェクトを返します。関連付けられたオブジェクトがない場合はnilを返します。

関連付けられたオブジェクトがデータベースから既に取得されている場合は、キャッシュされたものを返します。この振る舞いを上書きして、キャッシュを読み出さずにデータベースから強制的に読み込みたい場合は、親オブジェクトが持つ#reload_associationメソッドを呼び出します。

@author = @book.reload_author

関連付けされたオブジェクトのキャッシュバージョンをアンロードして、次回のアクセスでデータベース呼び出しからクエリするには、親オブジェクトの#reset_associationを呼び出します。

association=メソッドは、引数のオブジェクトをそのオブジェクトに関連付けます。その背後では、関連付けられたオブジェクトから主キーを取り出し、そのオブジェクトの外部キーにその同じ値を設定しています。

build_associationメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを返します。返されるオブジェクトは、渡された属性に基いてインスタンス化され、外部キーを経由するリンクが設定されます。関連付けられたオブジェクトはまだ保存されていないことにご注意ください。

@author = @book.build_author(author_number: 123,

author_name: "John Doe")

create_associationメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを返します。このオブジェクトは、渡された属性を用いてインスタンス化され、そのオブジェクトの外部キーを介してリンクが設定されます。そして、関連付けられたモデルで指定されているバリデーションがすべてパスすると、この関連付けられたオブジェクトは保存されます。

@author = @book.create_author(author_number: 123,

author_name: "John Doe")

上のcreate_associationと同じですが、レコードが無効な場合にActiveRecord::RecordInvalidがraiseされる点が異なります。

association_changed?メソッドは、新しい関連付けオブジェクトが代入された場合にtrueを返します。外部キーは次の保存で更新されます。

@book.author # => #<Author author_number: 123, author_name: "John Doe">

@book.author_changed? # => false

@book.author = Author.second # => #<Author author_number: 456, author_name: "Jane Smith">

@book.author_changed? # => true

@book.save!

@book.author_changed? # => false

association_previously_changed?メソッドは、関連付けが前回の保存で更新されて新しい関連付けオブジェクトを参照している場合にtrueを返します。

@book.author # => #<Author author_number: 123, author_name: "John Doe">

@book.author_previously_changed? # => false

@book.author = Author.second # => #<Author author_number: 456, author_name: "Jane Smith">

@book.save!

@book.author_previously_changed? # => true

Railsのデフォルトのbelongs_to関連付けは優秀なので、ほとんどの場合カスタマイズ不要ですが、関連付けの参照をカスタマイズしたい場合もあります。これは、作成するときに渡すオプションとスコープブロックで簡単にカスタマイズできます。たとえば、以下のようなオプションを関連付けに追加できます。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, touch: :books_updated_at,

counter_cache: true

end

belongs_to関連付けでは以下のオプションがサポートされています。

:autosave:class_name:counter_cache:default:dependent:ensuring_owner_was:foreign_key:foreign_type:primary_key:inverse_of:optional:polymorphic:required:strict_loading:touch:validate

:autosaveオプションをtrueに設定すると、親オブジェクトが保存されるたびに、読み込まれているすべての関連付けメンバを保存し、destroyフラグが立っているメンバを破棄します。

:autosaveをfalseに設定することと、:autosaveオプションを未設定のままにしておくことは同じではありません。:autosaveオプションを渡さない場合、関連付けられたオブジェクトのうち、新しいオブジェクトは保存されますが、更新されたオブジェクトは保存されません。

関連付けの相手となるオブジェクト名を関連付け名から生成できない事情がある場合、:class_nameオプションを用いてモデル名を直接指定できます。たとえば、書籍(book)が著者(author)に従属しているが実際の著者のモデル名がPatronである場合には、以下のように指定します。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, class_name: "Patron"

end

:counter_cacheオプションは、従属しているオブジェクトの個数の検索効率を向上させます。以下のモデルで説明します。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

上の宣言のままでは、@author.books.sizeの値を知るためにデータベースに対してCOUNT(*)クエリを実行する必要があります。この呼び出しを避けるために、「従属している側のモデル(belongs_toを宣言している側のモデル)」にカウンタキャッシュを追加できます。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, counter_cache: true

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

上のように宣言すると、キャッシュ値が最新の状態に保たれ、次にsizeメソッドが呼び出されたときにその値が返されます。

ここで1つ注意が必要です。:counter_cacheオプションはbelongs_to宣言で指定しますが、実際に個数を数えたいカラムは「相手の」モデル(関連付け先のモデル)の側に追加する必要があります。上の場合は、Authorモデルにbooks_countカラムを追加する必要があります。

counter_cacheオプションでtrueの代わりに任意のカラム名を設定すると、デフォルトのカラム名をオーバーライドできます。以下は、books_countの代わりにcount_of_booksを設定した場合の例です。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, counter_cache: :count_of_books

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

これは、関連付けのbelongs_to側で:counter_cacheオプションを設定するだけでできます。

カウンタキャッシュ用のカラムは、attr_readonlyによってオーナーモデルの読み出し専用属性リストに追加されます。

何らかの理由でオーナーモデルの主キーの値を変更し、カウントされたモデルの外部キーも更新しなかった場合、カウンタキャッシュのデータが古くなっている可能性があります(つまり、孤立したモデルも引き続きカウンタでカウントされます)。古くなったカウンタキャッシュを修正するには、reset_countersをお使いください。

trueに設定すると、その関連付けが存在することが保証されなくなります。

:dependentで指定するオプションの挙動は以下のとおりです。

-

:destroy: オブジェクトが削除されるときに、関連付けられたオブジェクトのdestroyメソッドが実行されます。

-

:delete: オブジェクトが削除されるときに、関連付けられたオブジェクトが直接データベースから削除されます。destroyメソッドは実行されません。

-

:destroy_async: オブジェクトが削除されるときに、ActiveRecord::DestroyAssociationAsyncJobジョブがジョブキューに入り、関連付けられたオブジェクトでdestroyメソッドを呼び出します。このジョブが動作するには、Active Jobをセットアップしておく必要があります。

関連付けの背後にデータベースの外部キー制約がある場合は、このオプションを使ってはいけません。外部キー制約の操作は、そのオーナーを削除するのと同じトランザクション内で発生します。

このオプションは、他のクラスのhas_many関連付けとつながりのあるbelongs_to関連付けに対して使ってはいけません。孤立レコードがデータベースに残ってしまう可能性があります。

オーナーによって呼び出されるインスタンスメソッドを指定します。関連付けられるレコードがバックグラウンドジョブで削除されるようにするには、このメソッドがtrueを返さなければなりません。

Railsの規約では、相手のモデルを指す外部キーを保持しているjoinテーブル上のカラム名については、そのモデル名にサフィックス_idを追加した関連付け名が使われることを前提とします。:foreign_keyオプションを使えば、外部キーの名前を直接指定できます。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, class_name: "Patron",

foreign_key: "patron_id"

end

Railsは外部キーのカラムを自動的に作成することはありません。外部キーを使うには、マイグレーションで明示的に定義する必要があります。

ポリモーフィック関連付けが有効になっている場合、関連付けられるオブジェクトの型を保存するカラムを指定します。デフォルトでは、これは関連付け名の末尾に_typeサフィックスを追加した名前を推測します。したがって、belongs_to :taggable, polymorphic: trueという関連付けを定義するクラスでは、taggable_typeがデフォルトの:foreign_typeとして使われます。

Railsの規約では、idカラムはそのテーブルの主キーとして使われます。:primary_keyオプションを指定すると、指定された別のカラムを主キーとして設定できます

たとえば、usersテーブルにguidという主キーがあるとします。そのguidカラムに、別のtodosテーブルの外部キーであるuser_idカラムを使いたい場合は、次のようにprimary_keyを設定します。

class User < ApplicationRecord

self.primary_key = 'guid' # 主キーがguidになる

end

class Todo < ApplicationRecord

belongs_to :user, primary_key: 'guid'

end

@user.todos.createを実行すると、@todoレコードは@userのguidとしてuser_idを持つようになります。

:inverse_ofオプションは、その関連付けの逆関連付けとなるhas_many関連付けまたはhas_one関連付けの名前を指定します。

詳しくは双方向関連付けを参照してください。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, inverse_of: :author

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, inverse_of: :books

end

:optionalオプションにtrueを指定すると、関連付けられるオブジェクトが存在することが保証されなくなります。このオプションは、デフォルトではfalseです。

:polymorphicオプションにtrueを指定すると、ポリモーフィック関連付けを指定できます。ポリモーフィック関連付けについて詳しくは本ガイドのポリモーフィック関連付けを参照してください。

trueを指定すると、その関連付けが存在することも保証されるようになります。これによってバリデーションされるのは関連付け自身であり、idではありません。:inverse_ofを使うと、バリデーション時に余分なクエリが発生することを回避できます。

このrequiredオプションはデフォルトでtrueに設定されますが、これは非推奨化されています。関連付けの存在をバリデーションしたくない場合は、optional: trueをお使いください。

trueを指定すると、関連付けられるレコードが、この関連付けを経由して読み込まれるたびにstrict loadingを強制するようになります。

:touchオプションをtrueに設定すると、そのオブジェクトがsaveまたはdestroyされたときに、関連付けられたオブジェクトのupdated_atタイムスタンプやupdated_onタイムスタンプが常に現在の時刻に設定されます。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, touch: true

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

上のBookは、関連付けられているAuthorのタイムスタンプをsaveまたはdestroyするときに更新します。更新時に特定のタイムスタンプ属性を指定することも可能です。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, touch: :books_updated_at

end

:validateオプションをtrueに設定すると、新たに関連付けられたオブジェクトを保存するときに必ずバリデーションされます。デフォルトはfalseであり、この場合新たに関連付けられたオブジェクトは保存時にバリデーションされません。

belongs_toで使われるクエリをカスタマイズしたい場合があります。スコープブロックを用いてこのようなカスタマイズを行えます。以下に例を示します。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, -> { where active: true }

end

スコープブロック内では標準のクエリメソッドをすべて利用できます。ここでは以下について説明します。

whereincludesreadonlyselect

whereメソッドは、関連付けられるオブジェクトが満たすべき条件を指定します。

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, -> { where active: true }

end

includesメソッドを使うと、その関連付けが使われるときにeager loadingすべき第2関連付けを指定できます。以下のモデルを例に考えてみましょう。

class Chapter < ApplicationRecord

belongs_to :book

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

has_many :chapters

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

章(chapter)から本の著者名(author)を@chapter.book.authorのように直接取り出す頻度が高い場合は、以下のようにChapterからBookへの関連付けでAuthorをあらかじめincludesしておくと、クエリが減って効率が高まります。

class Chapter < ApplicationRecord

belongs_to :book, -> { includes :author }

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

has_many :chapters

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

直接の関連付けではincludesを使う必要はありません。Book belongs_to :authorのような直接の関連付けでは必要に応じて自動的にeager loadingされます。

readonlyを指定すると、関連付けられたオブジェクトを読み出し専用で取り出します。

selectメソッドを使うと、関連付けられたオブジェクトのデータ取り出しに使われるSQLのSELECT句をオーバーライドできます。Railsはデフォルトですべてのカラムを取り出します。

selectをbelongs_to関連付けで使う場合は、正しい結果を得るために:foreign_keyオプションも設定してください。

association.nil?メソッドを用いて、関連付けられたオブジェクトが存在するかどうかを確認できます。

if @book.author.nil?

@msg = "この本の著者が見つかりません"

end

オブジェクトをbelongs_to関連付けに割り当てても、オブジェクトが自動的に保存されるわけではありません。関連付けられたオブジェクトも保存されません。

has_one関連付けは相手のモデルと1対1対応します。データベースの観点では、この関連付けは相手のクラスが外部キーを持つことを意味します。相手ではなく自分のクラスが外部キーを持つのであれば、belongs_toを使うべきです。

has_one関連付けを宣言したクラスでは、以下の6つのメソッドが自動的に利用できるようになります。

associationassociation=(associate)build_association(attributes = {})create_association(attributes = {})create_association!(attributes = {})reload_associationreset_association

上のメソッド名のassociationの部分はプレースホルダなので、has_oneの第1引数として渡されるものの名前で読み替えてください。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

これにより、Supplierモデルのインスタンスで以下のメソッドが使えるようになります。

accountaccount=build_accountcreate_accountcreate_account!reload_accountreset_account

新しく作成したhas_one関連付けまたはbelongs_to関連付けを初期化するには、association.buildメソッドではなくbuild_で始まるメソッドを使う必要があります(association.buildはhas_many関連付けやhas_and_belongs_to_many関連付けで使われます)。関連付けを作成する場合も、create_で始まるメソッドをお使いください。

associationメソッドは、関連付けられたオブジェクトを返します。関連付けられたオブジェクトがない場合はnilを返します。

@account = @supplier.account

関連付けられたオブジェクトがデータベースから既に取得されている場合は、キャッシュされたものを返します。キャッシュを読み出さずにデータベースから直接読み込みたい場合は、親オブジェクトが持つ#reload_associationメソッドを呼び出します。

@account = @supplier.reload_account

関連付けされたオブジェクトのキャッシュバージョンをアンロードして、次回のアクセスでデータベース呼び出しからクエリするには、親オブジェクトの#reset_associationを呼び出します。

association=メソッドは、引数のオブジェクトをそのオブジェクトに関連付けます。その背後では、関連付けられたオブジェクトから主キーを取り出し、そのオブジェクトの外部キーにその同じ値を設定しています。

@supplier.account = @account

build_associationメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを返します。返されるオブジェクトは、渡された属性に基いてインスタンス化され、外部キーを経由するリンクが設定されます。関連付けられたオブジェクトはまだ保存されていないことにご注意ください。

@account = @supplier.build_account(terms: "Net 30")

create_associationメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを返します。このオブジェクトは、渡された属性を用いてインスタンス化され、そのオブジェクトの外部キーを介してリンクが設定されます。そして、関連付けられたモデルで指定されているバリデーションがすべてパスすると、この関連付けられたオブジェクトは保存されます。

@account = @supplier.create_account(terms: "Net 30")

上のcreate_associationと同じですが、レコードが無効な場合にActiveRecord::RecordInvalidがraiseされる点が異なります。

Railsのデフォルトのhas_one関連付けは優秀なので、ほとんどの場合カスタマイズ不要ですが、関連付けの参照をカスタマイズしたい場合もあります。これは、作成するときに渡すオプションで簡単にカスタマイズできます。たとえば、以下のようなオプションを関連付けに追加できます。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, class_name: "Billing", dependent: :nullify

end

has_one関連付けでは以下のオプションがサポートされます。

:as:autosave:class_name:dependent:disable_joins:ensuring_owner_was:foreign_key:inverse_of:primary_key:query_constraints:required:source:source_type:strict_loading:through:touch:validate

:asオプションを設定すると、ポリモーフィック関連付けを指定できます。ポリモーフィック関連付けについて詳しくは本ガイドのポリモーフィック関連付けを参照してください。

:autosaveオプションをtrueに設定すると、親オブジェクトが保存されるたびに、読み込まれているすべてのメンバを保存し、destroyフラグが立っているメンバを破棄します。

:autosaveをfalseに設定することと、:autosaveオプションを未設定のままにしておくことは同じではありません。:autosaveオプションを渡さない場合、関連付けられたオブジェクトのうち、新しいオブジェクトは保存されますが、更新されたオブジェクトは保存されません。

関連付けの相手となるオブジェクト名を関連付け名から生成できない事情がある場合、:class_nameオプションを用いてモデル名を直接指定できます。たとえば、Supplier(供給者)がAccount(アカウント)を1つ持ち、アカウントを含むモデルの実際の名前がAccountではなくBillingになっている場合、以下のようにモデル名を指定できます。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, class_name: "Billing"

end

オブジェクトのオーナーがdestroyされたときの、それに関連付けられたオブジェクトの扱いを制御します。

-

:destroy: 関連付けられたオブジェクトも同時にdestroyされます。

-

:delete: 関連付けられたオブジェクトはデータベースから直接削除されます(コールバックは実行されません)。

-

:destroy_async: オブジェクトが削除されるときに、ActiveRecord::DestroyAssociationAsyncJobジョブがジョブキューに入り、関連付けられたオブジェクトでdestroyメソッドを呼び出します。このジョブが動作するには、Active Jobをセットアップしておく必要があります。

関連付けの背後にデータベースの外部キー制約がある場合は、このオプションを使ってはいけません。外部キー制約の操作は、そのオーナーを削除するのと同じトランザクション内で発生します。

-

:nullify: 外部キーがNULLに設定されます。ポリモーフィックなtypeカラムもポリモーフィック関連付けでNULLに設定されます。コールバックは実行されません。

-

:restrict_with_exception: 関連付けられたレコードがある場合にActiveRecord::DeleteRestrictionError例外が発生します。

-

:restrict_with_error: 関連付けられたオブジェクトがある場合にエラーがオーナーに追加されます。

NOT NULLデータベース制約のある関連付けでは、:nullifyオプションを与えないようにする必要があります。そのような関連付けをdestroyするときにdependentを設定しなかった場合、関連付けられたオブジェクトを変更できなくなってしまいます。これは、最初に関連付けられたオブジェクトの外部キーがNULL値になってしまい、この値は許されていないためです。

関連付けでJOINをスキップするかどうかを指定します。

trueを指定した場合、クエリが2つ以上生成されるようになります。ただし場合によっては、ORDERやLIMITが適用されるとデータベースの制限によりインメモリで処理されることがあります。

このオプションは、has_one :through関連付けにのみ適用されます(has_one単体ではJOINは実行されません)。

Railsの規約では、相手のモデル上の外部キーを保持しているカラム名については、そのモデル名にサフィックス_idを追加した関連付け名が使われることを前提とします。:foreign_keyオプションを使うと外部キーの名前を直接指定できます。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, foreign_key: "supp_id"

end

Railsは外部キーのカラムを自動的に作成することはありません。外部キーを使うには、マイグレーションで明示的に定義する必要があります。

:inverse_ofオプションは、その関連付けの逆関連付けとなるbelongs_to関連付けの名前を指定します。

詳しくは双方向関連付けを参照してください。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, inverse_of: :supplier

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier, inverse_of: :account

end

Railsの規約では、モデルの主キーはidカラムに保存されていることを前提とします。:primary_keyオプションで主キーを明示的に指定することでこれを上書きできます。

複合外部キーとして機能するようになります。関連付けられるオブジェクトをクエリするために使うカラムのリストを定義します。この機能はオプションです(デフォルトでは、値の自動導出を試みます)。値が設定されている場合、Arrayのサイズは、関連付けられるモデルの主キーのサイズまたはquery_constraintsのサイズと一致する必要があります。

trueを指定すると、その関連付けが存在することも保証されるようになります。これによってバリデーションされるのは関連付け自身であり、idではありません。:inverse_ofを使うと、バリデーション時に余分なクエリが発生することを回避できます。

:sourceオプションは、has_one :through関連付けで用いる関連付け元の名前を指定します。

:source_typeオプションは、ポリモーフィック関連付けを介するhas_one :through関連付けで、関連付け元の型を指定します。

class Author < ApplicationRecord

has_one :book

has_one :hardback, through: :book, source: :format, source_type: "Hardback"

has_one :dust_jacket, through: :hardback

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :format, polymorphic: true

end

class Paperback < ApplicationRecord; end

class Hardback < ApplicationRecord

has_one :dust_jacket

end

class DustJacket < ApplicationRecord; end

trueを指定すると、関連付けられるレコードが、この関連付けを経由して読み込まれるたびにstrict loadingを強制するようになります。

:throughオプションは、このガイドで既に説明したhas_one :through関連付けのクエリを実行する際に経由するjoinモデルを指定します。

:touchオプションをtrueに設定すると、そのオブジェクトがsaveまたはdestroyされたときに、関連付けられたオブジェクトのupdated_atタイムスタンプやupdated_onタイムスタンプが常に現在の時刻に設定されます。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, touch: true

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

end

上のSupplierは、関連付けられているAccountのタイムスタンプをsaveまたはdestroyするときに更新します。更新時に特定のタイムスタンプ属性を指定することも可能です。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, touch: :suppliers_updated_at

end

:validateオプションをtrueに設定すると、新たに関連付けられたオブジェクトが保存時に必ずバリデーションされます。デフォルトはfalseであり、この場合新たに関連付けられたオブジェクトは保存時に バリデーション されません。

has_oneで使われるクエリをカスタマイズしたい場合があります。スコープブロックを用いてこのようなカスタマイズを行えます。以下に例を示します。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, -> { where active: true }

end

スコープブロック内では標準のクエリメソッドをすべて利用できます。ここでは以下について説明します。

whereincludesreadonlyselect

whereは、関連付けられるオブジェクトが満たすべき条件を指定します。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, -> { where "confirmed = 1" }

end

includesメソッドを使うと、その関連付けが使われるときにeager loadingすべき第2関連付けを指定できます。以下のモデルを例に考えてみましょう。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

belongs_to :representative

end

class Representative < ApplicationRecord

has_many :accounts

end

供給者(supplier)からアカウントの代表(representative)を@supplier.account.representativeのように直接取り出す頻度が高い場合は、SupplierからAccountへの関連付けにRepresentativeをあらかじめincludesしておくと、クエリが減って効率が高まります。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, -> { includes :representative }

end

class Account < ApplicationRecord

belongs_to :supplier

belongs_to :representative

end

class Representative < ApplicationRecord

has_many :accounts

end

readonlyを指定すると、関連付けられたオブジェクトを読み出し専用で取り出します。

selectメソッドを使うと、関連付けられたオブジェクトのデータ取り出しに使われるSQLのSELECT句をオーバーライドできます。Railsはデフォルトではすべてのカラムを取り出します。

association.nil?メソッドを用いて、関連付けられたオブジェクトが存在するかどうかを確認できます。

if @supplier.account.nil?

@msg = "この供給者のアカウントがありません"

end

has_one関連付けにオブジェクトを割り当てると、外部キーを更新するためにそのオブジェクトは自動的に保存されます。さらに、オブジェクトを置き換えると外部キーも変更されるので、置き換えられたオブジェクトはすべて自動的に保存されます。

関連付けられているオブジェクト同士のいずれか一方がバリデーションによって保存に失敗すると、割り当ての状態がfalseになり、割り当てはキャンセルされます。

親オブジェクト(has_one関連付けを宣言している側のオブジェクト)が保存されていない場合(つまりnew_record?がtrueを返す場合)、子オブジェクトは保存されません。親オブジェクトが保存されると、子オブジェクトは自動的に保存されます。

has_one関連付けにオブジェクトを割り当てて、しかもそのオブジェクトを保存したくない場合は、build_associationメソッドをお使いください。

has_many関連付けは、他のモデルとの間に「1対多」のつながりを作成します。データベースの観点では、この関連付けは、他のクラスがこのクラスのインスタンスを参照する外部キーを持っていることを意味します。

has_many関連付けを宣言したクラスでは、以下の17のメソッドが自動的に利用できるようになります。

上のメソッド名のcollectionの部分はプレースホルダなので、has_manyの第1引数として渡されるものの名前で読み替えてください。また、collection_singularの部分は名前を単数形にして読み替えてください。たとえば以下の宣言があるとします。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

これにより、Authorモデルのインスタンスで以下のメソッドが使えるようになります。

books

books<<(object, ...)

books.delete(object, ...)

books.destroy(object, ...)

books=(objects)

book_ids

book_ids=(ids)

books.clear

books.empty?

books.size

books.find(...)

books.where(...)

books.exists?(...)

books.build(attributes = {}, ...)

books.create(attributes = {})

books.create!(attributes = {})

books.reload

collectionメソッドは、関連付けられたすべてのオブジェクトのリレーションを返します。関連付けられたオブジェクトがない場合は、空のリレーションを1つ返します。

collection<<メソッドは、1つ以上のオブジェクトをコレクションに追加します。このとき、追加されるオブジェクトの外部キーは、呼び出し側モデルの主キーに設定されます。

collection.deleteメソッドは、外部キーをNULLに設定することで、コレクションから1個以上のオブジェクトを削除します。

@author.books.delete(@book1)

削除の方法はこれだけではありません。オブジェクト同士がdependent: :destroyで関連付けられている場合はdestroyされますが、オブジェクト同士がdependent: :delete_allで関連付けられている場合はdeleteされるのでご注意ください。

collection.destroyは、コレクションに関連付けられているオブジェクトに対してdestroyを実行することで、コレクションから1つまたは複数のオブジェクトを削除します。

@author.books.destroy(@book1)

この場合オブジェクトは無条件にデータベースから削除されます。このとき:dependentオプションはすべて無視されます。

collection=メソッドは、削除や追加を適宜実行することで、コレクションに渡されたオブジェクトだけが含まれるようにします。変更の結果はデータベースで永続化されます。

collection_singular_idsメソッドは、そのコレクションに含まれるオブジェクトのidを配列にしたものを返します。

@book_ids = @author.book_ids

collection_singular_ids=メソッドは、削除や追加を適宜実行することで、指定された主キーのidを持つオブジェクトだけが含まれるようにします。変更の結果はデータベースで永続化されます。

collection.clearメソッドは、dependentオプションで指定された戦略に沿って、コレクションからすべてのオブジェクトを削除します。オプションが渡されなかった場合は、デフォルトの戦略に従います。デフォルトの戦略は、has_many :throughの関連付けの場合はdelete_allが指定され、has_manyの関連付けの場合は外部キーがNULLに設定されます。

dependent: :delete_allの場合と同様に、オブジェクトがdependent: :destroyまたはdependent: :destroy_asyncで関連付けされていた場合、それらのオブジェクトは削除されます。

collection.empty?メソッドは、関連付けられたオブジェクトがコレクションに存在しない場合にtrueを返します。

<% if @author.books.empty? %>

No Books Found

<% end %>

collection.sizeメソッドは、コレクションに含まれるオブジェクトの個数を返します。

@book_count = @author.books.size

collection.findメソッドは、コレクションに含まれるオブジェクトを検索します。

@available_book = @author.books.find(1)

collection.whereメソッドは、コレクションに含まれているオブジェクトを指定された条件に基いて検索します。このメソッドではオブジェクトは遅延読み込み(lazy load)されるので、オブジェクトに実際にアクセスするときだけデータベースへのクエリが発生します。

@available_books = @author.books.where(available: true) # クエリはまだ発生しない

@available_book = @available_books.first # ここでクエリが発生する

collection.exists?メソッドは、指定された条件に合うオブジェクトがコレクションの中に存在するかどうかをチェックします。

collection.buildメソッドは、関連付けされた型のオブジェクトまたはオブジェクトの配列を返します。返されるオブジェクトは、渡された属性に基いてインスタンス化され、外部キーを経由するリンクが作成されます。関連付けられたオブジェクトはまだ保存されていないことにご注意ください。

@book = @author.books.build(published_at: Time.now,

book_number: "A12345")

@books = @author.books.build([

{ published_at: Time.now, book_number: "A12346" },

{ published_at: Time.now, book_number: "A12347" }

])

collection.createメソッドは、関連付けされた型の新しいオブジェクトまたはオブジェクトの配列を返します。このオブジェクトは、渡された属性を用いてインスタンス化され、そのオブジェクトの外部キーを介してリンクが作成されます。そして、関連付けられたモデルで指定されているバリデーションがすべてパスすると、この関連付けられたオブジェクトは保存されます。

@book = @author.books.create(published_at: Time.now,

book_number: "A12345")

@books = @author.books.create([

{ published_at: Time.now, book_number: "A12346" },

{ published_at: Time.now, book_number: "A12347" }

...

上のcollection.createと同じですが、レコードが無効な場合にActiveRecord::RecordInvalidがraiseされる点が異なります。

collection.reloadメソッドは、関連付けられたすべてのオブジェクトのリレーションを1つ返し、データベースを強制的に読み出します。関連付けられたオブジェクトがない場合は、空のリレーションを1つ返します。

@books = @author.books.reload

Railsのデフォルトのhas_many関連付けは優秀なので、ほとんどの場合カスタマイズ不要ですが、関連付けの参照をカスタマイズしたい場合もあります。これは、作成するときにオプションを渡すことで簡単にカスタマイズできます。たとえば、以下のようなオプションを関連付けに追加できます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, dependent: :delete_all, validate: false

end

has_many関連付けでは以下のオプションがサポートされます。

:as:autosave:class_name:counter_cache:dependent:disable_joins:ensuring_owner_was:extend:foreign_key:foreign_type:inverse_of:primary_key:query_constraints:source:source_type:strict_loading:through:validate

:asオプションを設定すると、ポリモーフィック関連付けであることが指定されます。ポリモーフィック関連付けについて詳しくは本ガイドのポリモーフィック関連付けを参照してください。

:autosaveオプションをtrueに設定すると、親オブジェクトが保存されるたびに、読み込まれているすべてのメンバを保存し、destroyフラグが立っているメンバを破棄します。

:autosaveをfalseに設定することと、:autosaveオプションを未設定のままにしておくことは同じではありません。:autosaveオプションを渡さない場合、関連付けられたオブジェクトのうち、新しいオブジェクトは保存されますが、更新されたオブジェクトは保存されません。

関連付けの相手となるオブジェクト名を関連付け名から生成できない事情がある場合、:class_nameオプションを用いてモデル名を直接指定できます。たとえば、1人の著者(author)が複数の書籍(books)を持っているが、実際の書籍モデル名がTransactionである場合には以下のように指定します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, class_name: "Transaction"

end

このオプションは、:counter_cacheオプションを任意の名前に変更したい場合に使います。このオプションは、belongs_toの関連付けで:counter_cacheの名前を変更したときにのみ必要になります。

オーナーオブジェクトがdestroyされたときに、オーナーに関連付けられたオブジェクトの扱いを制御します。

-

:destroy: 関連付けられたオブジェクトもすべて同時にdestroyされます。

-

:delete_all: 関連付けられたオブジェクトはすべてデータベースから直接削除されます(コールバックは実行されません)。

-

:destroy_async: オブジェクトが削除されるときに、ActiveRecord::DestroyAssociationAsyncJobジョブがジョブキューに入り、関連付けられたオブジェクトでdestroyメソッドを呼び出します。このジョブが動作するには、Active Jobをセットアップしておく必要があります。

-

:nullify: 外部キーはNULLに設定されます。ポリモーフィックなtypeカラムもポリモーフィック関連付けでNULLに設定されます。コールバックは実行されません。

-

:restrict_with_exception: 関連付けられたレコードがある場合にActiveRecord::DeleteRestrictionError例外が発生します。

-

:restrict_with_error: 関連付けられたオブジェクトがある場合にエラーがオーナーに追加されます。

:destroyオプションや:delete_allオプションは、collection.deleteメソッドやcollection=メソッドのセマンティクス(意味)にも影響します(コレクションから削除されると、関連付けられたオブジェクトもdestroyされます)。

関連付けでJOINをスキップするかどうかを指定します。

trueを指定した場合、クエリが2つ以上生成されるようになります。ただし場合によっては、ORDERやLIMITが適用されるとデータベースの制限によりインメモリで処理されることがあります。

このオプションは、has_many :through associations関連付けにのみ適用されます(has_many単体ではJOINは実行されません)。

オーナーによって呼び出されるインスタンスメソッドを指定します。関連付けられるレコードがバックグラウンドジョブで削除されるようにするには、このメソッドがtrueを返さなければなりません。

返される関連付けオブジェクトを拡張するのに使うモジュール(またはモジュールの配列)を指定します。メソッドを複数の関連付けで定義する場合、特に複数の関連付けオブジェクト間で共有する必要がある場合に便利です。

Railsの規約では、相手のモデル上の外部キーを保持しているカラム名については、そのモデル名にサフィックス _id を追加した関連付け名が使われることを前提とします。:foreign_keyオプションを使うと外部キーの名前を直接指定できます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, foreign_key: "cust_id"

end

Railsは外部キーのカラムを自動的に作成することはありません。外部キーを使うには、マイグレーションで明示的に定義する必要があります。

ポリモーフィック関連付けが有効になっている場合、関連付けられるオブジェクトの型を保存するカラムを指定します。デフォルトでは、asオプションで指定したポリモーフィック関連付け名に_typeサフィックスを追加した名前を推測します。したがって、has_many :tags, as: :taggableという関連付けを定義するクラスでは、taggable_typeがデフォルトの:foreign_typeとして使われます。

:inverse_ofオプションは、その関連付けの逆関連付けとなるbelongs_to関連付けの名前を指定します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, inverse_of: :author

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author, inverse_of: :books

end

Railsの規約では、関連付けの主キーはidカラムに保存されていることを前提とします。:primary_keyオプションで主キーを明示的に指定することでこれを上書きできます。

usersテーブルに主キーとしてidカラムがあり、その他にguidカラムもあるとします。要件として、todosテーブルで(idではなく)guidカラムの値を外部キーとして使いたいとします。これは以下のように実現できます。

class User < ApplicationRecord

has_many :todos, primary_key: :guid

end

@todo = @user.todos.createを実行すると、@todoレコードのuser_idの値は @userのguidになります。

複合外部キーとして機能するようになります。関連付けられるオブジェクトをクエリするために使うカラムのリストを定義します。この機能はオプションです(デフォルトでは、値の自動導出を試みます)。値が設定されている場合、Arrayのサイズは、関連付けられるモデルの主キーのサイズまたはquery_constraintsのサイズと一致する必要があります。

:sourceオプションは、has_many :through関連付けで用いる関連付け元の名前を指定します。このオプションが必要になるのは、関連付け名から関連付け元の名前を自動的に推論できない場合のみです。

:source_typeオプションは、ポリモーフィック関連付けを介するhas_many :through関連付けで、関連付け元の型を指定します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

has_many :paperbacks, through: :books, source: :format, source_type: "Paperback"

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :format, polymorphic: true

end

class Hardback < ApplicationRecord; end

class Paperback < ApplicationRecord; end

trueを指定すると、関連付けられるレコードが、この関連付けを経由して読み込まれるたびにstrict loadingを強制するようになります。

:throughオプションは、本ガイドで既に説明したhas_one :through関連付けのクエリを実行する際に経由するjoinモデルを指定します。

:validateオプションをfalseに設定すると、新たに関連付けられたオブジェクトは保存時にバリデーションされません。デフォルトはtrueであり、この場合新たに関連付けられたオブジェクトは保存時にバリデーションされます。

has_manyで使われるクエリをカスタマイズしたい場合があります。スコープブロックを用いてこのようなカスタマイズを行えます。以下に例を示します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, -> { where processed: true }

end

スコープブロック内では標準のクエリメソッドをすべて利用できます。ここでは以下について説明します。

whereextendinggroupincludeslimitoffsetorderreadonlyselectdistinct

whereは、関連付けられるオブジェクトが満たすべき条件を指定します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :confirmed_books, -> { where "confirmed = 1" },

class_name: "Book"

end

条件はハッシュで指定することもできます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :confirmed_books, -> { where confirmed: true },

class_name: "Book"

end

whereオプションでハッシュを用いた場合、この関連付けで作成されたレコードは自動的にこのハッシュを使うスコープに含まれるようになります。この例の場合、@author.confirmed_books.createまたは@author.confirmed_books.buildを実行すると、confirmedカラムの値がtrueの書籍(book)が常に作成されます。

extendingメソッドは、関連付けプロキシを拡張する名前付きモジュールを指定します。関連付けの拡張については後述します。

groupメソッドは、結果をグループ化する属性名を1つ指定します。内部的にはSQLのGROUP BY句が使われます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :chapters, -> { group 'books.id' },

through: :books

end

includesメソッドを使うと、その関連付けが使われるときにeager loadingすべき第2関連付けを指定できます。以下のモデルを例に考えてみましょう。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

has_many :chapters

end

class Chapter < ApplicationRecord

belongs_to :book

end

著者名(author)から本の章(chapter)を@author.books.chaptersのように直接取り出す頻度が高い場合は、AuthorからBookへの関連付けを行なう時にChaptersをあらかじめincludesしておくと、クエリが減って効率が高まります。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, -> { includes :chapters }

end

class Book < ApplicationRecord

belongs_to :author

has_many :chapters

end

class Chapter < ApplicationRecord

belongs_to :book

end

limitメソッドは、関連付けを用いて取得できるオブジェクトの総数の上限を指定するのに使います。

class Author < ApplicationRecord

has_many :recent_books,

-> { order('published_at desc').limit(100) },

class_name: "Book"

end

offsetメソッドは、関連付けを用いてオブジェクトを取得する際の開始オフセットを指定します。たとえば、-> { offset(11) }と指定すると、最初の11レコードはスキップされ、12レコード目以降が返されるようになります。

orderメソッドは、関連付けられたオブジェクトの並び順を指定します。内部的にはSQLのORDER BY句が使われます。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, -> { order "date_confirmed DESC" }

end

readonlyを指定すると、関連付けられたオブジェクトを読み出し専用で取り出します。

selectメソッドを使うと、関連付けられたオブジェクトのデータ取り出しに使われるSQLのSELECT句をオーバーライドできます。Railsはデフォルトではすべてのカラムを取り出します。

独自のselectメソッドを使う場合には、関連付けられているモデルの主キーカラムと外部キーカラムを必ず含めておいてください。これを行わなかった場合、Railsでエラーが発生します。

distinctメソッドは、コレクション内で重複が発生しないようにします。

このメソッドは:throughオプションと併用するときに特に便利です。

class Person < ApplicationRecord

has_many :readings

has_many :articles, through: :readings

end

irb> person = Person.create(name: 'John')

irb> article = Article.create(name: 'a1')

irb> person.articles << article

irb> person.articles << article

irb> person.articles.to_a

=> [#<Article id: 5, name: "a1">, #<Article id: 5, name: "a1">]

irb> Reading.all.to_a

=> [#<Reading id: 12, person_id: 5, article_id: 5>, #<Reading id: 13, person_id: 5, article_id: 5>]

上の例の場合、2つのreadingがどちらも同じ記事を指しており、person.articlesを実行すると同じ記事が2件取り出されてしまいます。

今度はdistinctを設定してみましょう。

class Person

has_many :readings

has_many :articles, -> { distinct }, through: :readings

end

irb> person = Person.create(name: 'Honda')

irb> article = Article.create(name: 'a1')

irb> person.articles << article

irb> person.articles << article

irb> person.articles.to_a

=> [#<Article id: 7, name: "a1">]

irb> Reading.all.to_a

=> [#<Reading id: 16, person_id: 7, article_id: 7>, #<Reading id: 17, person_id: 7, article_id: 7>]

上の例でも2つのreadingは重複していますが、person.articlesを実行すると1件の記事だけを表示します。これはコレクションが一意のレコードのみを読み出しているからです。

挿入時にも同様に、永続化済みのレコードをすべて一意にする(関連付けを検査したときに重複レコードが決して発生しないようにする)には、テーブル自体にuniqueインデックスを追加する必要があります。たとえばreadingsというテーブルがあるとすると、1人のpersonに記事を1回しか追加できないようにするには、マイグレーションに以下を追加します。

add_index :readings, [:person_id, :article_id], unique: true

インデックスが一意になると、同じ記事をpersonに2回追加しようとすると

ActiveRecord::RecordNotUniqueエラーが発生するようになります

irb> person = Person.create(name: 'Honda')

irb> article = Article.create(name: 'a1')

irb> person.articles << article

irb> person.articles << article

ActiveRecord::RecordNotUnique

なお、include?などのRubyメソッドで一意性をチェックすると競合が発生しやすいので注意が必要です。関連付けで強制的に一意にする目的でinclude?を使わないでください。たとえば上のarticleの例では、以下のコードで競合が発生しやすくなります。これは、複数のユーザーが同時にこのコードを実行する可能性があるためです。

person.articles << article unless person.articles.include?(article)

has_many関連付けにオブジェクトを割り当てると、外部キーを更新するためにそのオブジェクトは自動的に保存されます。1つの文で複数のオブジェクトを割り当てると、それらはすべて保存されます。

関連付けられているオブジェクトのどれかがバリデーションエラーで保存に失敗すると、割り当ての状態がfalseになり、割り当てはキャンセルされます。

親オブジェクト(has_many関連付けを宣言している側のオブジェクト)が保存されない場合(つまりnew_record?がtrueを返す場合)、子オブジェクトは追加時に保存されません。親オブジェクトが保存されると、関連付けられていたオブジェクトのうち保存されていなかったメンバーはすべて保存されます。

has_many関連付けにオブジェクトを割り当てて、しかもそのオブジェクトを保存したくない場合、collection.buildメソッドをお使いください。

has_and_belongs_to_many関連付けは、他のモデルとの間に「多対多」リレーションシップを作成します。データベースの観点では、2つのクラスは中間でjoinテーブルを介して関連付けられます。このjoinテーブルには、両方のクラスを参照する外部キーがそれぞれ含まれます。

has_and_belongs_to_many関連付けを宣言したクラスでは、以下の17のメソッドが自動的に利用できるようになります。

上のメソッド名のcollectionの部分はプレースホルダなので、has_and_belongs_to_manyの第1引数として渡されるものの名前で読み替えてください。また、collection_singularの部分は名前を単数形にして読み替えてください。たとえば以下の宣言があるとします。

class Part < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies

end

これにより、Partモデルのインスタンスで以下のメソッドが使えるようになります。

assemblies

assemblies<<(object, ...)

assemblies.delete(object, ...)

assemblies.destroy(object, ...)

assemblies=(objects)

assembly_ids

assembly_ids=(ids)

assemblies.clear

assemblies.empty?

assemblies.size

assemblies.find(...)

assemblies.where(...)

assemblies.exists?(...)

assemblies.build(attributes = {}, ...)

assemblies.create(attributes = {})

assemblies.create!(attributes = {})

assemblies.reload

has_and_belongs_to_many関連付けで利用している中間のjoinテーブルが、2つの外部キー以外のカラムを含んでいる場合、これらのカラムは関連付けを介して取り出されるレコードに属性として追加されます。属性が追加されたレコードは常に読み出し専用になります。このようにして読み出された属性に対する変更は保存できないためです。

has_and_belongs_to_many関連付けで使うjoinテーブルにこのような余分なカラムを追加することは非推奨化されています。2つのモデルを多対多リレーションシップで結合するjoinテーブルでこのような複雑な振る舞いが必要な場合は、has_and_belongs_to_manyではなくhas_many :throughをお使いください。

collectionメソッドは、関連付けられたすべてのオブジェクトのリレーションを1つ返します。関連付けられたオブジェクトがない場合は、空のリレーションを1つ返します。

@assemblies = @part.assemblies

collection<<メソッドは、joinテーブル上でレコードを作成し、それによって1個以上のオブジェクトをコレクションに追加します。

@part.assemblies << @assembly1

このメソッドはcollection.concatおよびcollection.pushのエイリアスです。

collection.deleteメソッドは、joinテーブル上のレコードを削除し、それによって1個以上のオブジェクトをコレクションから削除します。オブジェクトはdestroyされません。

@part.assemblies.delete(@assembly1)

collection.destroyメソッドは、joinテーブル上のレコードを削除することで、1個以上のオブジェクトをコレクションから削除します。オブジェクトはdestroyされません。

@part.assemblies.destroy(@assembly1)

collection=メソッドは、指定したオブジェクトでそのコレクションの内容を置き換えます。元からあったオブジェクトは削除されます。この変更はデータベースで永続化されます。

collection_singular_idsメソッドは、そのコレクションに含まれるオブジェクトのidを配列にしたものを返します。

@assembly_ids = @part.assembly_ids

collection_singular_ids=メソッドは、指定された主キーidを持つオブジェクトでコレクションの内容を置き換えます。元からあったオブジェクトは削除されます。この変更はデータベースで永続化されます。

collection.clearメソッドは、joinテーブル上のレコードを削除し、それによってすべてのオブジェクトをコレクションから削除します。このメソッドを実行しても、関連付けられたオブジェクトはdestroyされません。

collection.empty?メソッドは、関連付けられたオブジェクトがコレクションに含まれていない場合にtrueを返します。

<% if @part.assemblies.empty? %>

※この部品はどの完成品でも使われていません。

<% end %>

collection.sizeメソッドは、コレクションに含まれるオブジェクトの個数を返します。

@assembly_count = @part.assemblies.size

collection.findメソッドは、コレクションに含まれるオブジェクトを検索します。

@assembly = @part.assemblies.find(1)

collection.whereメソッドは、コレクションに含まれているオブジェクトを指定された条件に基いて検索します。このメソッドではオブジェクトは遅延読み込み(lazy load)されるので、オブジェクトに実際にアクセスするときだけデータベースへのクエリが発生します。

@new_assemblies = @part.assemblies.where("created_at > ?", 2.days.ago)

collection.exists?メソッドは、指定された条件に合うオブジェクトがコレクションの中に存在するかどうかをチェックします。

collection.buildメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを1つ返します。このオブジェクトは、渡された属性でインスタンス化され、そのjoinテーブルを介してリンクが作成されます。ただし、関連付けられたオブジェクトはこの時点では保存されていないことにご注意ください。

@assembly = @part.assemblies.build({ assembly_name: "Transmission housing" })

collection.createメソッドは、関連付けられた型の新しいオブジェクトを1つ返します。このオブジェクトは、渡された属性を用いてインスタンス化され、joinテーブルを介してリンクが作成されます。そして、関連付けられたモデルで指定されているバリデーションがすべてパスすると、この関連付けられたオブジェクトは保存されます。

@assembly = @part.assemblies.create({ assembly_name: "Transmission housing" })

上のcollection.createと同じですが、レコードが無効な場合にActiveRecord::RecordInvalidがraiseされる点が異なります。

collection.reloadメソッドは、関連付けられたすべてのオブジェクトのリレーションを1つ返し、データベースを強制的に読み出します。関連付けられたオブジェクトがない場合は、空のリレーションを1つ返します。

@assemblies = @part.assemblies.reload

Railsのデフォルトのhas_and_belongs_to_many関連付けは優秀なので、ほとんどの場合カスタマイズ不要ですが、関連付けの参照をカスタマイズしたい場合もあります。これは、作成するときにオプションを渡すことで簡単にカスタマイズできます。たとえば、以下のようなオプションを関連付けに追加できます。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies, -> { readonly },

autosave: true

end

has_and_belongs_to_many関連付けでは以下のオプションがサポートされます。

:association_foreign_key:autosave:class_name:foreign_key:join_table:strict_loading:validate

Railsの慣例では、相手のモデルを指す外部キーを保持しているjoinテーブル上のカラム名については、そのモデル名にサフィックス _id を追加した名前が使われることを前提とします。:association_foreign_keyオプションを使うと外部キーの名前を直接指定できます。

:foreign_keyオプションおよび:association_foreign_keyオプションは、以下のような多対多の自己結合を行いたいときに便利です。

class User < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :friends,

class_name: "User",

foreign_key: "this_user_id",

association_foreign_key: "other_user_id"

end

:autosaveオプションをtrueに設定すると、親オブジェクトが保存されるたびに、読み込まれているすべての関連付けられたメンバを保存し、destroyフラグが立っているメンバを破棄します。

:autosaveをfalseに設定することと、:autosaveオプションを未設定のままにしておくことは同じではありません。:autosaveオプションを渡さない場合、関連付けられたオブジェクトのうち、新しいオブジェクトは保存されますが、更新されたオブジェクトは保存されません。

関連付けの相手となるオブジェクト名を関連付け名から生成できない事情がある場合、:class_nameオプションを用いてモデル名を直接指定できます。たとえば、1つの部品(Part)が複数の組み立て(Assembly)で使われ、組み立てを含む実際のモデル名がGadgetである場合、次のように設定します。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies, class_name: "Gadget"

end

Railsの規約では、そのモデルを指す外部キーを保持しているjoinテーブル上のカラム名については、そのモデル名にサフィックス _id を追加した名前が使われることを前提とします。:foreign_keyオプションを使うと外部キーの名前を直接指定できます。

class User < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :friends,

class_name: "User",

foreign_key: "this_user_id",

association_foreign_key: "other_user_id"

end

辞書順に基いて生成されたjoinテーブルのデフォルト名が気に入らない場合、:join_tableオプションを用いてデフォルトのテーブル名を上書きできます。

trueを指定すると、関連付けられるレコードが、この関連付けを経由して読み込まれるたびにstrict loadingを強制するようになります。

:validateオプションをfalseに設定すると、新たに関連付けられたオブジェクトは保存時にバリデーションされません。デフォルトはtrueであり、この場合新たに関連付けられたオブジェクトは保存時にバリデーションされます。

has_and_belongs_to_manyで使われるクエリをカスタマイズしたい場合があります。スコープブロックを用いてこのようなカスタマイズを行えます。以下に例を示します。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies, -> { where active: true }

end

スコープブロック内では標準のクエリメソッドをすべて利用できます。ここでは以下について説明します。

whereextendinggroupincludeslimitoffsetorderreadonlyselectdistinct

whereは、関連付けられるオブジェクトが満たすべき条件を指定します。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies,

-> { where "factory = 'Seattle'" }

end

条件はハッシュで指定することもできます。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies,

-> { where factory: 'Seattle' }

end

whereオプションでハッシュを用いた場合、この関連付けで作成されたレコードは自動的にこのハッシュを使うスコープに含まれるようになります。この例の場合、@parts.assemblies.createまたは@parts.assemblies.buildを実行すると、factoryカラムにSeattleを持つassembliesが作成されます。

extendingメソッドは、関連付けプロキシを拡張する名前付きモジュールを指定します。関連付けの拡張については後述します。

groupメソッドは、結果をグループ化する属性名を1つ指定します。内部的にはSQLのGROUP BY句が使われます。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies, -> { group "factory" }

end

includesメソッドを使うと、その関連付けが使われるときにeager loadingすべき第2関連付けを指定できます。

limitメソッドは、関連付けを用いて取得できるオブジェクトの総数の上限を指定するのに使います。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies,

-> { order("created_at DESC").limit(50) }

end

offsetメソッドは、関連付けを用いてオブジェクトを取得する際の開始オフセットを指定します。たとえばoffset(11)と指定すると、最初の11レコードはスキップされ、12レコード以降が返されるようになります。

orderメソッドは、関連付けられたオブジェクトの並び順を指定します。内部的にはSQLのORDER BY句が使われます。

class Parts < ApplicationRecord

has_and_belongs_to_many :assemblies,

-> { order "assembly_name ASC" }

end

readonlyを指定すると、関連付けられたオブジェクトを読み出し専用で取り出します。

selectメソッドを使うと、関連付けられたオブジェクトのデータ取り出しに使われるSQLのSELECT句をオーバーライドできます。Railsはデフォルトではすべてのカラムを取り出します。

distinctメソッドは、コレクション内の重複を削除します。

has_and_belongs_to_many関連付けにオブジェクトを割り当てると、joinテーブルを更新するためにそのオブジェクトは自動的に保存されます。1つの文で複数のオブジェクトを割り当てると、それらはすべて保存されます。

関連付けられているオブジェクト同士のどれかがバリデーションエラーで保存に失敗すると、割り当ての状態がfalseになり、割り当てはキャンセルされます。

親オブジェクト(has_and_belongs_to_many関連付けを宣言している側のオブジェクト)が保存されない場合(つまりnew_record?がtrueを返す場合)、子オブジェクトは追加時に保存されません。親オブジェクトが保存されると、関連付けられていたオブジェクトのうち保存されていなかったメンバはすべて保存されます。

has_and_belongs_to_many関連付けにオブジェクトを割り当てて、しかもそのオブジェクトを保存したくない場合は、collection.buildメソッドをお使いください。

通常のコールバックは、Active Recordオブジェクトのライフサイクルの中でフックされます。これにより、オブジェクトのさまざまな場所でコールバックを実行できます。たとえば、:before_saveコールバックを使って、オブジェクトが保存される直前に何かを実行できます。

関連付けのコールバックも、上のような通常のコールバックと似ていますが、(Active Recordオブジェクトではなく)コレクションのライフサイクルによってイベントがトリガされる点が異なります。以下の4つの関連付けコールバックを利用できます。

before_addafter_addbefore_removeafter_remove

これらのオプションを関連付けの宣言に追加することで、関連付けコールバックを定義できます。以下に例を示します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, before_add: :check_credit_limit

def check_credit_limit(book)

# ...

end

end

関連付けのコールバックについて詳しくは、Active Recordコールバックガイドを参照してください。

Railsは自動的に機能を関連付けのプロキシオブジェクトにビルドしますが、開発者はこれをカスタマイズできます。無名モジュール(anonymous module)を用いてこれらのオブジェクトを拡張(検索、作成などのメソッドを追加)できます。以下に例を示します。

class Author < ApplicationRecord

has_many :books do

def find_by_book_prefix(book_number)

find_by(category_id: book_number[0..2])

end

end

end

拡張をさまざまな関連付けで共有したい場合は、名前付きの拡張モジュールを使うことも可能です。以下に例を示します。

module FindRecentExtension

def find_recent

where("created_at > ?", 5.days.ago)

end

end

class Author < ApplicationRecord

has_many :books, -> { extending FindRecentExtension }

end

class Supplier < ApplicationRecord

has_many :deliveries, -> { extending FindRecentExtension }

end

関連付けプロキシの内部を参照するには、proxy_associationアクセサにある以下の3つの属性を使います。

-

proxy_association.owner: 関連付けを所有するオブジェクトを返します。

-

proxy_association.reflection: 関連付けを記述するリフレクションオブジェクトを返します。

-

proxy_association.target: belongs_toまたはhas_one関連付けのオブジェクトを返すか、has_manyまたはhas_and_belongs_to_many関連付けオブジェクトのコレクションを返します。

関連付けのスコープをさらに制御する必要がある状況では、関連付けのオーナーをスコープブロックに引数として渡すことが可能です。ただし、関連付けのプリロードができなくなる点にご注意ください。

class Supplier < ApplicationRecord

has_one :account, ->(supplier) { where active: supplier.active? }

end

異なるモデル間でフィールドや振る舞いを共有したい場合があります。

たとえば、Carモデル、Motorcycleモデル、Bicycleモデルがあり、colorやpriceなどのフィールドや、いくつかの関連メソッドを共有したいが、モデルごとに振る舞いやコントローラーが異なっているとしましょう。

まず、各モデルのベースとなるVehicleモデルを生成します。

$ bin/rails generate model vehicle type:string color:string price:decimal{10.2}

"type"フィールドを追加している点にご注目ください。すべてのモデルはデータベース上のテーブルに保存されるため、Railsはこのカラムに該当するモデル名を保存します。この例では "Car"、"Motorcycle"または"Bicycle"になります。この例の単一テーブル継承(STI: Single Table Inheritance)では、テーブルに"type"フィールドがないとうまく動きません。

次に、Vehicleモデルを継承して3つのモデルをそれぞれ生成します。このとき、--parent=親モデルオプションを使って特定の親モデルを継承している点にご注目ください。このオプションを使うと、同様のマイグレーションファイルを生成せずにモデルを生成できます(該当するテーブルが既に存在しているため)。

たとえばCarモデルの場合は以下のようになります。

$ bin/rails generate model car --parent=Vehicle

生成されたモデルは次のようになります。

これによってVehicleモデルに追加されたすべての振る舞いがCarモデルにも追加されるようになります。関連付けやpublicメソッドなども同様に追加されます。

この状態で新しく作成したCarを保存すると、typeフィールドに"Car"が代入されたデータがvehiclesテーブルに追加されます。

Car.create(color: 'Red', price: 10000)

実際に生成されるSQLは次のようになります。

INSERT INTO "vehicles" ("type", "color", "price") VALUES ('Car', 'Red', 10000)

Carのレコードを取得するクエリを送信すると、vehiclesテーブル中のCarが検索されるようになります。

実際のクエリは次のようになります。

SELECT "vehicles".* FROM "vehicles" WHERE "vehicles"."type" IN ('Car')

単一テーブル継承(STI)は、サブクラスとその属性にほとんど違いがない場合に最適ですが、単一テーブルを作るために必要なすべてのサブクラスのすべての属性を含めることになります。

この方法の欠点は、テーブルが肥大化することです。他のクラスでは使われないサブクラス固有の属性まで含まれてしまうからです。

以下の例では、同じ"Entry"クラスを継承する2つのActive Recordモデルがあり、subject属性が含まれています。

# Schema: entries[ id, type, subject, created_at, updated_at]

class Entry < ApplicationRecord

end

class Comment < Entry

end

class Message < Entry

end

delegated typesでは、delegated_typeを用いてこの問題を解決します。

delegated typesを使うためには、特定の方法でデータをモデル化する必要があります。要件は以下の通りです。

- すべてのサブクラス間で共有される属性をテーブルに格納するスーパークラスが存在すること。

- 各サブクラスはスーパークラスを継承しなければならず、そのクラス固有の追加属性のために別のテーブルを持たなければならない。

これにより、すべてのサブクラスで意図せず共有される属性を1個のテーブルで定義する必要がなくなります。

これを上記の例に適用するためには、モデルを再度生成する必要があります。

まず、スーパークラスとして機能するベースEntryモデルを生成してみましょう:

$ bin/rails generate model entry entryable_type:string entryable_id:integer

次に、委譲で使う新しいMessageモデルとCommentモデルを生成します。

$ bin/rails generate model message subject:string body:string

$ bin/rails generate model comment content:string

ジェネレータを実行すると、次のようなモデルができるはずです。

# Schema: entries[ id, entryable_type, entryable_id, created_at, updated_at ]

class Entry < ApplicationRecord

end

# Schema: messages[ id, subject, body, created_at, updated_at ]

class Message < ApplicationRecord

end

# Schema: comments[ id, content, created_at, updated_at ]

class Comment < ApplicationRecord

end

まず、Entryスーパークラスでdelegated_typeを宣言します。

class Entry < ApplicationRecord

delegated_type :entryable, types: %w[ Message Comment ], dependent: :destroy

end

entryableパラメータは、委譲で使うフィールドを指定し、委譲クラスとしてMessage型とComment型を含みます。

このEntryクラスはentryable_typeフィールドとentryable_idフィールドを持ちます。これは、delegated_typeの定義内で、entryableという名前に_typeと_idというサフィックスを付加したフィールドです。

entryable_typeには委譲サブクラス名が保存され、entryable_idには委譲サブクラスのレコードIDが保存されます。

次に、それらのdelegated typesを実装するモジュールを定義する必要があります。このモジュールは、as: :entryableパラメータをhas_one関連付けに宣言することで定義します。

module Entryable

extend ActiveSupport::Concern

included do

has_one :entry, as: :entryable, touch: true

end

end

続いて、作成したモジュールをサブクラスにincludeします。

class Message < ApplicationRecord

include Entryable

end

class Comment < ApplicationRecord

include Entryable

end

定義が完了し、Entryデリゲーターは以下のメソッドを提供するようになりました。

| メソッド |

戻り値 |

Entry#entryable_class |

Message または Comment |

Entry#entryable_name |

"message" または "comment" |

Entry.messages |

Entry.where(entryable_type: "Message") |

Entry#message? |

entryable_type == "Message"の場合trueを返す |

Entry#message |

entryable_type == "Message"の場合はメッセージレコードを返し、それ以外の場合は nil を返す |

Entry#message_id |

entryable_type == "Message"の場合はentryable_idを返し、それ以外の場合はnilを返す |

Entry.comments |

Entry.where(entryable_type: "Comment") |

Entry#comment? |

entryable_type == "Comment"の場合はtrueを返す |

Entry#comment |

entryable_type == "Comment"の場合はコメント・メッセージを返し、それ以外の場合はnilを返す |

Entry#comment_id |

entryable_type == "Comment"の場合はentryable_idを返し、それ以外の場合はnilを返す |

新しいEntryオブジェクトを作成する際に、entryableサブクラスを同時に指定できます。

Entry.create! entryable: Message.new(subject: "hello!")

Entryデリゲータを拡張し、delegatesを定義してサブクラスに対してポリモーフィズムを使用することで、さらに拡張できます。

たとえば、Entryのtitleメソッドをそのサブクラスに委譲するには以下のようにします。

class Entry < ApplicationRecord

delegated_type :entryable, types: %w[ Message Comment ]

delegate :title, to: :entryable

end

class Message < ApplicationRecord

include Entryable

def title

subject

end

end

class Comment < ApplicationRecord

include Entryable

def title

content.truncate(20)

end

end

🖋 GitHubで編集を提案する

/

📕 英語で読む

Railsガイドは GitHub の yasslab/railsguides.jp で管理・公開されております。本ガイドを読んで気になる文章や間違ったコードを見かけたら、気軽に Pull Request を出して頂けると嬉しいです。Pull Request の送り方については GitHub の README をご参照ください。

原著における間違いを見つけたら『Rails のドキュメントに貢献する』を参考にしながらぜひ Rails コミュニティに貢献してみてください 🛠💨✨

本ガイドの品質向上に向けて、皆さまのご協力が得られれば嬉しいです。

Railsガイド運営チーム (@RailsGuidesJP)

Railsガイドは下記の協賛企業から継続的な支援を受けています。もしご興味あれば、協賛プランから気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。

- Star

-

-